当サイトの[境内のご案内]で山寺の大日如来さんのご宝前に奉納されている大般若経や転読修行についてご案内をしておりますが、組内の西光寺で大般若転読修行が開催され、その席で大般若経をパラパラやらせて頂きましたので、本日は大般若経や大般若転読修行関連でもう少し詳しく書いてみます。

日本の仏教はインドからシルクロードによって中国大陸を経由して伝来しており、北伝仏教と呼ばれています。これに対して南側の別のルートで、タイやミャンマー、スリランカ等に伝搬したのが南伝仏教で、上座部仏教とも呼ばれます。今回とりあげるのは日本に伝来した北伝ですが、この北伝仏教は大きな乗り物のたとえから別名「大乗仏教」とも呼ばれています。大きな乗り物とは覚りの世界行きの大きな乗り物の意です。言い方を変えると大乗仏教とはなるべく多くの人々が救われることをコンセプトにしている仏教と言えます。この大乗仏教の初期段階での思想、いわば大乗思想の根本的な考え方の到達点であり、大乗仏教の基礎的な教義が述べられている長短様々な経典を般若経典といいます。そしてこれらを集大成したものが通称大般若経と呼ばれ、正式には大般若波羅蜜経(だいはんにゃはらみったきょう)です。

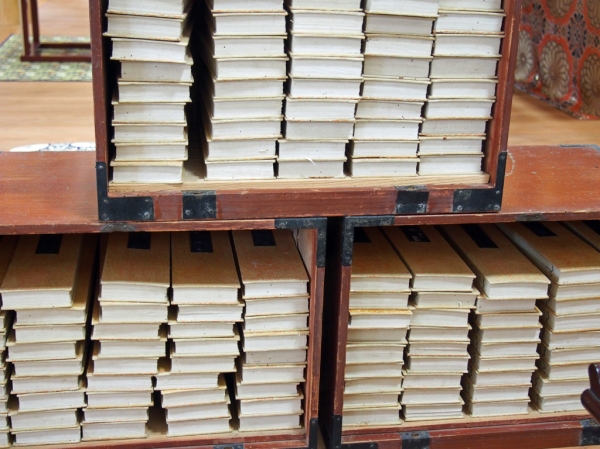

大般若経は、私の知る範囲では1セットのお経としては、最長最大(考えかたにもよるが)の経典だと思います。1箱に50巻で12箱あるので、合計600巻の膨大な量になり保管しておくだけでも大変です。このお経を630年頃にインド等から中国へ持ち帰り、4年の歳月をかけて漢訳したのが、孫悟空の物語「西遊記」で知られる「三蔵法師玄奘」さんで、現在日本国内の各寺院に保存されている大般若経といえばこれになります。しかし大般若経がいくら大切な経典だと云われても、例えば全巻をとりあえず読んでみろと言われたら大変なことです。私などは限りなく不可能に近いと思われます。(申し訳ありません)

ところで、この巨大な経典のエッセンスをわずか二百七十余文字(宗派により微妙に文字数が異なります)に集約したといわれている(異説もありますが)お経があります。それがかの有名な「般若心経」です。大般若の教えの神髄が、おもいっきり圧縮されて書かれており、おかげで私でも暗唱することが可能です。私にとっては実にありがたいお経です。大般若転読の際には転読をはじめる前にまずこの般若心経を読誦し、その後に大般若経の転読が始まります。当サイト[境内のご案内]の中にある[大般若経と転読修行]の部分で少々触れていますが、転読修行において600巻を本当にきちんと読むわけにはゆきません。「だからこそ、最初に般若心経を読むんだ」とひとり勝手に思い込んだりしています。実際には作法や良い意味での形式(これらを指して坊さんは法式: ほっしきと呼んだりします)を重んじている我が宗派では、転読を始める前に「洒水」(しゃすい)というお清めの儀式を行い、その際に般若心経を読むことになっているので、自動的にそうなっているふしもなきにしもあらずです。

さて、話を西光寺での転読に戻します。本日の転読では西山浄土宗の僧侶は西光寺住職と私だけでした。それというのも住職の弟さんが天台密教系の僧侶なので、その人脈で今年は密教系の僧侶が多数集まりました。我が西山浄土宗でも天台や真言と同様の密教系経典を少々読誦しますが、とりわけ密教色の濃い大般若転読を体験する機会は限られます。なんといっても我々は「南無阿弥陀仏」が一番大事です。そもそも大般若経はそんじょそこらにあるわけでは無くて、けっこう貴重なものです。幸か不幸か(失言)我が山寺は真言密教の長い歴史があり、真言時代のご本尊だった大日如来さんのご宝前に大般若経が奉納されています。そのため毎年4月29日の大日祭りでは転読修行を行っています。そういう事情の寺の住職なのですから、私もそこそこにはやれるわけです。しかし現役バリバリの密教僧侶はさすがに違いました。みなさんは常日頃から転読をやっておられるので、これが実にお上手なわけです。大変勉強になりました。(たぶん来年もお会い出来るでしょうから、この次は圧倒されないように気合いを入れて臨みたいものです)

大般若の転読修行では、お導師を中心に多数の僧が大般若経を一巻ごとに両手で捧げ持ち、呪文を唱えながらパラパラと風を送り込むかのように経典をめくります。見た目にも派手な動作です。決まれば実に見事ですが、やってみると見た目以上に難しくて熟練を要します。パラパラの最中には、雰囲気を盛り上げるために(また失言)摩訶不思議な呪文を称えたり、経典の一部を読み上げたりします。俗に般若読みといわれる、おどろおどろしい一種独特な大音声で唱えるのですが、慣れないと大声で唱えるのはかなり度胸が必要です。私などやり始めた当初は例のぱらぱらの最中に唱える呪文(陀羅尼とか真言と呼びます)がうまく発声できなくて、いま振り返ってみると「全然決まってなかったナー」と恥ずかしくなります。パラパラの終わりには「降伏一切大魔最勝成就」と祈りと願いを込めて大音声で唱え、転読の終わった経本を経机等に叩きつけるようにしてパンと派手な音を立てます。まったくもって、やることなすことすべてに派手です。

「降伏一切大魔最勝成就」(ごうぶく・いっさい・だいま・さいしょう・じょうじゅ)は「一切の魔を打ち破り、最も素晴らしい幸せを成就させる」という意味です。これは、みんなの心を一つにして世の中すべての過ちを心より懺悔し、お釈迦さまの大きな願いの通りに生きとし生けるもの全てが平安で幸いに恵まれますようにと祈っているのです。

私たちは多かれ少なかれ悪いことをしてしまう存在です。だから懺悔が必要なのです。例えば生まれてから今日まで、およそ嘘をついたことのない人なんていないでしょう。もしいたら手を上げてみてください。いないですよね。それほど人とは罪深い生き物なのです。だからまず懺悔なのですが、ここで重要なのは自分以外のすべての過ちまで懺悔し、生きとし生けるものすべての幸福を願うという事です。「他人や、まして生きとし生ける者全ての懺悔と幸福だなんて、なんておおげさな」と思われるかも知れません。しかし今の世の中を見ていると、本当にそういう人の在り方を取り戻して行かねばならないと思うのです。世間では「嘘」が平気でまかり通り「不正」だとか「偽装」だとか、あるいは「汚職」などという言葉がすっかり当たり前になってしまいました。このままでは人の上に立って人々を導くべき人が、人びとの汗と涙の結晶をかすめ取り、強者はますます栄え弱者は取り残されて行くばかりです。一番恐ろしいのは国や政治家が信用できなくなることかもしれません。「おれの年金どうしてくれるんだ、賃金ちっとも上がらないじゃないか」なんて叫びたくなるのが現実です。しかし、だからこそ誰が悪いと言う前に、まずは「この自分はどうであるか」を問い続け「世の人々の平安と幸いを願う」ことが、社会のあり方を変て行くのだと信じて行こうではありませんか。お釈迦様が説いたのはこういう人々のあり方であり、それが仏道だと考えます。

お経を読まなくても懺悔はできます。祈ることもできます。誰でも出来るのです。さあ願いを込めて祈って参りましょう。「生きとし生けるもの全てが幸いであれ」と。大般若転読修行の目指すものとは、そういうことなのだと私は考えています。