光明寺のキンスをどげんかせんと

2009年12月28日

光明寺のキンス(読経の際に鳴らす大型の鐘)は江戸時代天保12年に調達した骨董品です。このキンスを叩く度に、どっかの知事さんじゃありませんが「どげんかせんといかん...どげんかせんといかん...」と思ってしまいます。一番心配なのは叩く衝撃でいつ割れてもおかしくないことです。その可能性はかなり高いと思います。大昔のキンスですから現代のものとは仕上げがずいぶん異なります。打ち出し(手打ち)によりどんぶり形状に仕上げられた、大変手間のかかったものです。 ですから今日の一般的なキンスと比べると少々肉薄な鐘です。すでに170年あまりこの山寺で働いて来たのですから、金属疲労はそうとう進んでいるでしょう。そろそろ現役を引退させて、まだ無傷のうちに永久保存にしたいと思うのです。

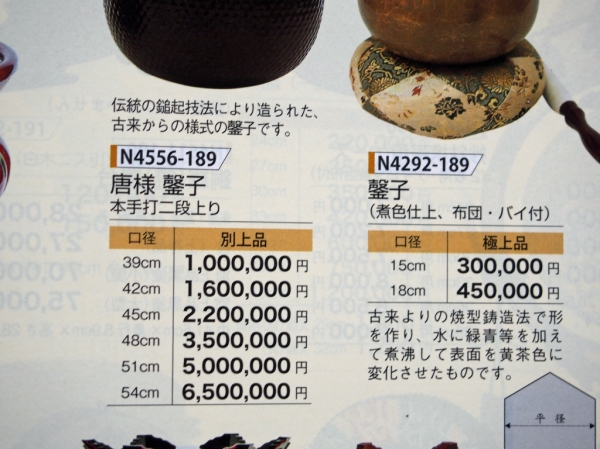

それで、いよいよどうにかすることを真剣に考えはじめ、寺院向けの仏具カタログをひっくり返してリサーチを開始したのが今から2年くらい前のことでした。お寺の備品というか、要するに仏具類というものは高額なことは覚悟していましたが、カタログをよくよく眺めて見ると、今あるものと同じくらいの大きさでまあまあのやつでも限りなく7桁に近い金額じゃありませんか、ましてや今あるものと同じような伝統的な技法で制作されたキンスだと、高級車が買えちゃいます。びっくりというか、がっかりです。すっかり戦意喪失、一発であきらめの境地に追いやられました。私の夢はあえなく消え去ったのでした。

その後しばらくたって気付いたことがあります。今のキンスは170年物ですが、仮に新しいキンスを100年使う買い物だと考えたら7桁コースでも年額1万円の買い物です。これって、けっこうリーズナブルに感じませんか?一瞬買えそうな気になると思いませんか?こんなこと書いていると諸先輩方から「お寺なんてそれがあたりまえじゃ、この未熟者が」と一喝されそうですね。しかしですよ、でもね、でもやっぱり7桁は考えますよね。それ以降もずっと「今時こんな骨董品でがんばってる寺も少ないだろうし、いいかげんに代替わりさせたいな...でも、先立つものが....」てな調子です。近年の私にとっては、常に頭の隅にひっかかっているまったくもって悩ましきことでした。いわばお得意の「求不得苦」状態であります....次回に続く