私のふがいない「四苦八苦」

2010年01月08日

我々はよく四苦八苦(しくはっく)という言葉を使います。「どうです、最近の調子は?」「いゃー景気が悪くて給料は減る一方、四苦八苦してますよ」なんてね。四苦八苦とは、お釈迦さんが説いた苦しみの分類です。まず根本的な苦しみを生・老・病・死の四つの苦「四苦」とし、この四苦に加えて、愛する者と別離する苦しみである愛別離苦(あいべつりく)、怨み憎んでいる者に会う苦しみである怨憎会苦(おんぞうえく)、求める物が得られない苦しみである求不得苦(ぐふとくく)、そしてあらゆる精神的な苦しみである五蘊盛苦(ごうんじょうく)の四つを加えて八苦としました。なるほどお釈迦さんは実に鋭い指摘をされたなと思います。誰でも悩みや苦しみはあります。私など物持ちが良いのでたっぷりあります。自分の苦を冷静に分析してみると、確かにこれら八つの分類に整理可能です。

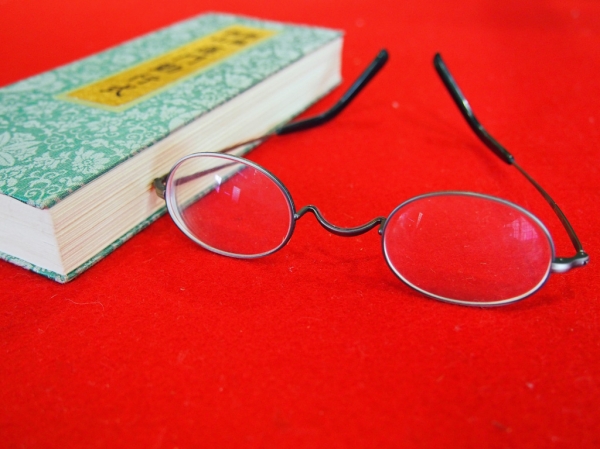

つまんない例で申し訳ないのですが、例えば今このブログを書いている私の、この瞬間の苦はずばり「老」です。この記事は小さなノートパソコンの小さな画面で書いていますが、文字が小さくてよく見えません。私はかなりの近眼で、しかもめんどくさいことに老眼(遠視)もそうとう来ています。だからパソコンの小さな文字を凝視していると、すぐに目がうるうるして来ます。自分の打っている文字が間違っていても気づかないのが常です。国語力のなさとタイピングが下手くそなことも手伝って、誤字脱字は毎度のことです。記事をホームページに掲載すると、ホームページ上では拡大表示でじっくり読むのでまずいところが次々と目に止まります。そのたびに訂正をかけて行くのですが、なんともめんどくさいことです。

「近眼の人は老眼にならない」なんて大嘘を長年信じて疑わなかった私ですが、45才を過ぎた頃から「どうも文字が見にくいなー、眼鏡の調子が悪いのかなー、おかしいなー」と感じるようになりました。検査をしてもらうと、「ああ、これは眼鏡のせいではありませんよ。老眼が進んでますね。遠近両用を作られたらどうですか?」と告げられ、愕然としたものです。誰でも自分が老いて行くことを素直には受け入れられないものです。以前から「やけにお経本の文字が見にくいなー、困ったナー」と感じてはいたのですが、ようやく原因が判明しました。それでしぶしぶ(自分には関係ないと思っていたので)遠近両用を作ってみたのですが、これがなんとも使いにくいのです。

遠近両用は遠くを見るときはレンズの上部で見るので、少々顎を引いて上目遣いの姿勢になります。手元はその逆でレンズの下部でないとピントが合いません。顎を突き出し見下ろす様な姿勢になります。運転の際には通常の眼鏡に替えないと少々危険です。結局視力は安定しません。運転がめんどうなことになったのでしばらくすると使うのを止めました。今は普通の近視用を常用しています。細かいものを見るときは眼鏡を外し、眼球から12㌢くらいを中心に前後2~3㌢の非常に狭い範囲で凝視します。裸眼ではそれより近くても遠くてもピントは合いません。問題は手元の距離です。読書や書き物、携帯電話のディスプレイを眺める時などです。常用の近視用では近すぎて何とも見えづらい。1メートル以上に離せば見えやすくなりますが、それでは小さな文字は見にくいし書くことも出来ません。遠近両用を受け入れないで解決するには、40~50㌢くらいでちょうど見える(弱い近視矯正)専用眼鏡を用意するしかありません。ただその眼鏡では遠くはぼんやりしか見えません。足元も少々怪しくなり近くの人の顔も誰だか解らなくなります。しかし長いお経を読む時(要するに暗記できていないお経を読む時)には、めんどうでもこの眼鏡に替えないとお仕事になりません。じゃまになりますが常に白衣のたもとに忍ばせておくしかありません。忘れると冷や汗をかくことになります。一番良い解決策は、私が本山で加行を受けた時の監督さんたちのように、どんなお経でも暗記しておけば良いのです。私から見ると「奇跡の人たち」です。自分にはそれが出来ません。結局いまだにお経で「四苦八苦」を続けています。